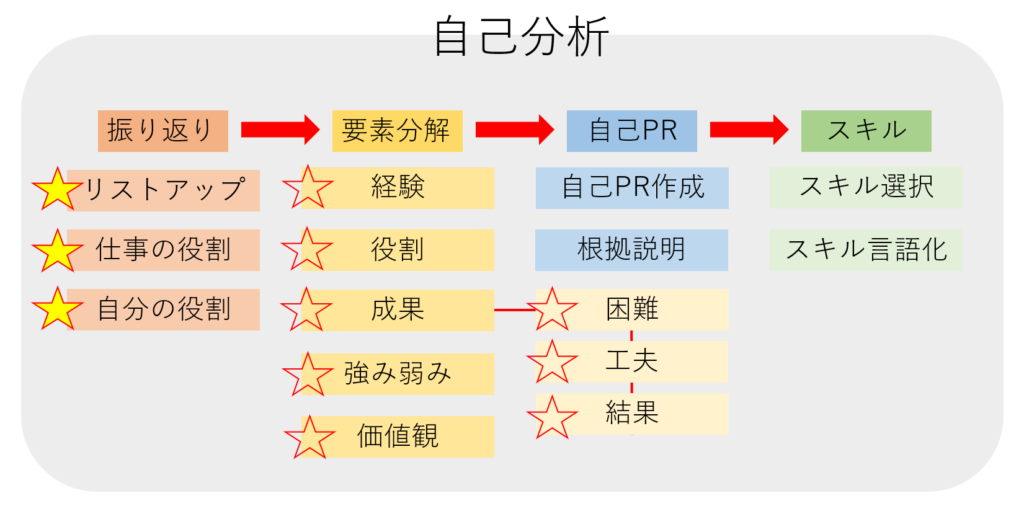

【ポイント】

- 「要素分解」は自己分析の中でも重要なパート。

- 「経験」と「役割」を通じて業務内容を明確しつつ、「成果」で困難を乗り越えた経験を言語化する。

本ステップは、自己分析の中でも要となるパートです。実施すためには、自己分析の方法:ステップ1:「振り返り」の作業が必要となるため、未了の場合は振り返りを先ず実施するようにしてください。

ステップ2【要素分解】

このステップでは、「振り返り」のステップで具体化した業務内容にさらにフォーカスします。切り口は「経験」、「役割」、「成果(困難・工夫・結果)」、「強み弱み」、「価値観」です。

この手順を踏むことで、例えば単純に「人事経験あります!」で終始するのではなく、その裏付けとなる深いエピソードを提供することが出来るようになり、企業人事の懐疑心を解く機会を得ることができます。

経験と役割

「経験」とはどんな業務に携わったのか?ということです。また、「役割」とは業務の中でどんな役割を担ったのか?ということです。この2つは自己分析の方法:ステップ1:「振り返り」を通じてほぼ完了しているので、簡単にまとめるだけで構いません。

ここでは、「振り返り」で挙げた文書作成(口上書)業務を例とします。

| 【経験:どんな業務に携わったのか?】 |

| 文書作成(口上書)業務。口上書を通じて先方政府に公的メッセージを正確に伝える業務。 |

| 【役割:どんな役割を担ったのか?】 |

| 現地職員によって作成された口上書案のチェック(文法・数字の正確性)を担った。 |

他にも、例えば会計業務を選択した場合には、以下のような書きぶりが考えられるでしょう。

| 【経験:どんな業務に携わったのか?】 |

| 大使館の会計補助業務に従事。会計担当を補佐し、業務負担軽減や事故防止に寄与する業務。 |

| 【役割:どんな役割を担ったのか?】 |

| 会計システムを使用し、館員出張時の旅費計算および清算業務を行った。 |

成果

次に「成果」です。

「成果」に関しては、やや細かくなってしまいますが、さらに分解して「困難」、「結果」、「工夫」3つの切り口に分解して考えるようにします。

困難

自身の役割の中で難しさやストレス、失敗経験などを一つ挙げてみて下さい。口上書作成と会計補助の例で考えみましょう。

口上書作成

| 【成果(困難)】 |

| 現地職員が作成する口上書案はしばしば文法や数字に誤りあり、注意しても雛形を作っても一向に改善しなかった。 |

会計補助

| 【成果(困難)】 |

| 旅費の清算処理を失念し、月内に適切な会計処理を行うことが出来なかった。 |

このように、「困難」は外的要因=現地職員の能力不足や、内的要因=自分の失敗を基にして考えることができます。また、時間軸でも切り口も有用です。例えば口上書作成のケースでは、比較的な長いスパンで問題が発生していたことに対して、会計業務は一回限りの失敗です。

このように、困難の大小には拘らず、要因の所在や時間軸などの視点からチャレンジングだったことを導出してみて下さい。

工夫

「困難」に対して講じた対応策が「工夫」です。

口上書作成

| 【成果(工夫)】 |

| チェックリストを作成し提出前の見直しを促すとともに、チェックリストに署名させることで責任の所在を明確にした。 |

会計補助

| 【成果(工夫)】 |

| 改善策として、毎週木曜日に一括で週ごとの清算処理を行うようにした。 |

「工夫」と言われると何か特別な対策と思ってしまいがちですが、些細なことで構いません。企業人事として知りたいのは、如何に特別か?ではなくて壁にぶち当たった時に突破出来るか否かです。

例えば、

書類のミスを累次に亘り指摘された→早めに完成させ、翌日に見直しを行った。

上司が求める書類と異なる体裁になってしまった→作業に着手する前に認識の擦り合わせを行った。

このように、むしろ些細なことのほうが企業人事としてもイメージが湧きやすく、また、ルーティン業務でもちゃんと考えているな・・・という印象を抱かせることが出来ます。この「工夫」でしっかりとアンカリングすることが出来ると、以降の作業がやり易くなります。是非、熟考してみて下さい。

結果

最後に、「工夫」を通じてどのような結果が得られたかを考えます。

口上書作成

| 【成果(結果)】 |

| ミスが減少し手直しの時間が削減されたほか、注意回数が減ったことで職員のモチベーションアップにも繋がった。 |

会計補助

| 【成果(工夫)】 |

| 作業漏れの防止に繋がったほか、同じ作業をまとめてやることで作業効率が上がった。 |

この「結果」についても、それ自体の大小は関係がありません。また、可能であれば定量的な表現が望ましいものの、派遣員の業務のほとんどは定量的に表現することが難しいという特徴があります。

例えば、領事業務に従事しているのであれば「査証の発給件数/日が10件から14件に増加した」と言えるかもしれませんが、「現地職員への注意回数が○○%減少した」というは無理があります。無理した定量表現は、受け手側の懐疑心を増長させることになってしまうため、可能な範囲で構いません。

上記までの作業が完了したら、一旦まとめてみましょう。

口上書作成

| 【経験:どんな業務に携わったのか?】 |

| 文書作成(口上書)業務。口上書を通じて先方政府に公的メッセージを正確に伝える業務。 |

| 【役割:どんな役割を担ったのか?】 |

| 現地職員によって作成された口上書案のチェック(文法・数字の正確性)を担った。 |

| 【成果(困難・工夫・結果)】 |

| 現地職員が作成する口上書案はしばしば文法や数字に誤りあり、注意しても雛形を作っても一向に改善しなかった。→チェックリストを作成し提出前の見直しを促すとともに、チェックリストに署名させることで責任の所在を明確にした。→ミスが減少し手直しの時間が削減されたほか、注意回数が減ったことで職員のモチベーションアップにも繋がった。 |

会計補助

| 【経験:どんな業務に携わったのか?】 |

| 大使館の会計補助業務に従事。会計担当を補佐し、業務負担軽減や事故防止に寄与する業務。 |

| 【役割:どんな役割を担ったのか?】 |

| 会計システムを使用し、館員出張時の旅費計算および清算業務を行った。 |

| 【成果(困難・工夫・結果)】 |

| 旅費の清算処理を失念し、月内に適切な会計処理を行うことが出来なかった。→改善策として、毎週木曜日に一括で週ごとの清算処理を行うようにした。→作業漏れの防止に繋がったほか、同じ作業をまとめてやることで作業効率が上がった。 |

まとめ

今回の記事では以下の手順で作業を行いました。

1 どんな業務に携わったのか経験を書く。

2 その業務の中でどんな役割を担ったのかを書く。

3 その業務の成果として、「困難」・「工夫」・「結果」をそれぞれ書く。

次の記事では、これをベースにして「強み弱み」と「価値観」を導出していきます。自身の業務を振り返ることは意外にも難しい作業ですが、ポイントを押さえてしっかりと取り組んでみてください。

自己分析で挫折しそうになったら・・・

自己分析は転職活動をする上で避けて通れない道で、かつ自力で行うことは非常に手間がかかる作業です。しかし、絶対に独力で行わなければいけないということはありません(詳細は【必読】自己分析のやり方を参照)。

もし行き詰まったら、外部サービスの利用も一案になります。

「自己分析」に特化したサービスは極めて限らていますが、そんな中でおススメできるのが、以下の2つです。

20-30代に特化した、キャリアのパーソナルトレーニング

「自己分析」や「キャリア設計」、「転職活動サポート」を徹底的に実施

45分の無料体験で「自己分析」のやり方を解説したPDFを無料プレゼント

35歳以上の相談者に強い、キャリアのコーチングサービス。

ストレングスファインダー®をベースにしており、「強み」の発見に特化。

今なら、無料相談可能。プロのアドバイスを受けながら自己分析を進めていける。

この中でも、特におススメなのが20~30代に特化している【POSIWILL CAREER(ポジウィルキャリア)】です。特にキャリア開発の場合は、経験によって分析の枠組みや深度が異なってくるため、自身の年齢層に合致したサービスを受けることが重要です。

今なら、45分の無料体験で「自己分析」のやり方を解説したPDFの無料プレゼント企画も実施しています。好評につき予約枠が少なくなってきているので、是非お早めに!