ポイント

- 「スキル」は、アドバンスドスキルから選択する。

- 「スキル」は、「成果」の工夫と結果に潜んでいる。

- 自分自身でスキルを導出するには限界がある点も事実。また、スキルは抽象的なワードであるため、人によって捉え方が異なる。そのためにも、スキルの言語化を行う。

本記事では、自己分析の最後のステップである「スキル」の導出について説明します。

ステップ4「スキル」

アドバンスドスキル

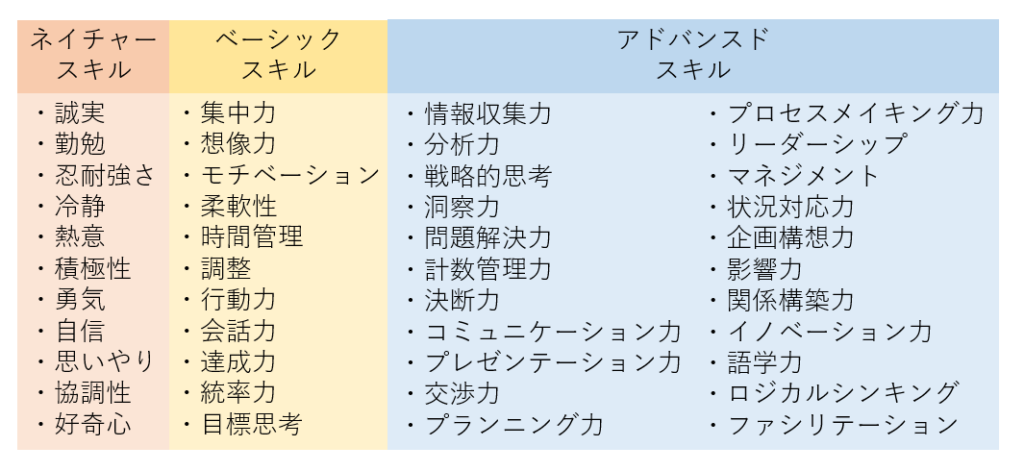

自己分析の方法:ステップ2:「要素分解」2で、以下のスキル表を紹介しました。

本ステップは、アドバンスドスキルの欄から実際にスキルを選択していきます。復習になりますが、ネイチャースキルは先天的なもの、ベーシックスキルを幼少期から若年層までに培われたスキルで、これらは大きく変化することはありません。

一方、アドバンスドスキルは仕事や経験を通じて身に着けたもので、後天的なスキルです。また、経験や学びを通じて変化するという特徴を有しています。

スキルの選択

では、実際にスキルの導出を行ってみましょう。まずは、自己分析の方法:ステップ2:「要素分解」2で作成した「成果」のまとめを用意してください。

| 【成果(困難・工夫・結果)】 |

| 現地職員が作成する口上書案はしばしば文法や数字に誤りあり、注意しても雛形を作っても一向に改善しなかった。→チェックリストを作成し提出前の見直しを促すとともに、チェックリストに署名させることで責任の所在を明確にした。→ミスが減少し手直しの時間が削減されたほか、注意回数が減ったことで職員のモチベーションアップにも繋がった。 |

「スキル」に関しては、「工夫」もしくは「成果」に潜んでいます。

事例の工夫点は、「口上書作成→提出」の代わりに「口上書作成→チェックリスト→提出」というプロセスを構築したことです。このことから、「プロセスメイキング力」は一つのスキルと言えるでしょう。

また、成果はミスの減少です。口上書作成におけるミス頻発という問題点を、チェックリストという手段を以て解決していることを踏まえて、「問題解決力」もスキルとしてアピールすることができます。であると言えるでしょう。

スキル選択の問題点

ただし、実際にやってみると分かると思いますが、スキルの選択を独力で行うのは限界があるというのも事実です。例えば、上記のプロセスメイキング力というのは、プロセスを構築したという事実に自分で気づくことが出来なければ、同スキルの導出にたどり着くことは出来ません。

また、例えば、チェックリストを作っても問題解決が出来なかったとします。そこで、現地職員向けに決裁プロセスをビジュアル化したパワポを用意し、それを以て説明した結果、問題が解決したとしましょう。この場合はどのスキルを選択すればいいのでしょうか。

人によってはコミュニケーション力と捉えるかもしれませんし、プレゼンテーション力と捉える人もいると思います。

このように、どんなに「成果」の一文が出来上がっていても、スキル選択のエッセンス部分に気付くことができなければスキルを導出することは出来ず、また、スキル自体が抽象的なワードであるため、人によって選択するスキルに揺らぎが生じる場合があります。

そこで、最後に行う作業が「スキルの言語化」です。

スキルの言語化

スキルの言語化とは、そのスキルがどうゆうものか?を自分なりに定義することです。

例えば、上記の例で言うところの「プロセスメイキング力」とはなんでしょうか?この場合「問題を解決するための妥当な手順を制定すること」と説明できます。

在外公館派遣員の皆さんであれば、大型ロジにおける配車計画が何たるやを想像できると思います。A地点からB地点への配車。この間に、C地点からB地点に違う車両を動かしておく・・・これも言い換えれば「プロセスメイキング」です。

ただし、この場合のプロセスメイキングは口上書作成事例のような「問題解決のため」ではなくて、「計画のスムーズな進行のため」とか「円滑な出張者受入支援のため」といったように「プロセスメイキング」の定義が異なってきます。

このように、背景や切り口によってことなるスキルを、自分なりに定義付けし伝えられるように準備しておくことが重要になります。言語化する場合には、以下のようなテンプレートに当てはめるといいでしょう。

| スキルの言語化テンプレート |

| 「○○力」とは○○をすることだと考えています。例えば、私の実体験として「成果」(困難)に対して、「成果」(工夫)をすることで問題を解決した。 |

口上書作成に基づくプロセスメイキング力では以下のようになります。

| スキルの言語化(例) |

| 「プロセスメイキング力」とは、問題を解決するための妥当な手順を制定することだと考えています。例えば、私の実体験として「現地職員が作成する口上書案はしばしば文法や数字に誤りあり、注意しても雛形を作っても一向に改善しませんでした」。これに対して、「チェックリストを導入し、口上書作成→チェックリスト→提出というプロセスを構築」することで、ミスの減少に寄与しました。 |

企業人事側は、そもそもスキルは抽象的なワードであるということを十分に理解しており、その証左が「○○スキルはどうゆうものですか?」や「○○力を基にどんな成果を挙げたのですか?」といった質問を行います。

深堀り質問とも言えますが、それと同時に、候補者と企業側でスキルの認識はあっているのか?認識が異なる場合、候補者はどうのように定義付けているのか?を確認する目的があります。

したがって、このように○○力を説明するエピソードを用意しておくことは、自分が持つスキルの理解のみならず、面接対策にもなるのです。

まとめ

今回の記事では以下の手順で作業を行いました。

1 「成果」から「スキル」を抜き出す。

2 「スキル」を「言語化」する。

お疲れ様でした。これで自己分析のステップが全て完了です。最後に、全体をまとめて一つの分析結果を導出してみましょう。細々した作業ですが、自己分析をやる前と後では、全く違った視点を持てていることに気付くはずです。

自己分析で挫折しそうになったら・・・

自己分析は転職活動をする上で避けて通れない道で、かつ自力で行うことは非常に手間がかかる作業です。しかし、絶対に独力で行わなければいけないということはありません(詳細は【必読】自己分析のやり方を参照)。

もし行き詰まったら、外部サービスの利用も一案になります。

「自己分析」に特化したサービスは極めて限らていますが、そんな中でおススメできるのが、以下の2つです。

20-30代に特化した、キャリアのパーソナルトレーニング

「自己分析」や「キャリア設計」、「転職活動サポート」を徹底的に実施

45分の無料体験で「自己分析」のやり方を解説したPDFを無料プレゼント

35歳以上の相談者に強い、キャリアのコーチングサービス。

ストレングスファインダー®をベースにしており、「強み」の発見に特化。

今なら、無料相談可能。プロのアドバイスを受けながら自己分析を進めていける。

この中でも、特におススメなのが20~30代に特化している【POSIWILL CAREER(ポジウィルキャリア)】です。特にキャリア開発の場合は、経験によって分析の枠組みや深度が異なってくるため、自身の年齢層に合致したサービスを受けることが重要です。

今なら、45分の無料体験で「自己分析」のやり方を解説したPDFの無料プレゼント企画も実施しています。好評につき予約枠が少なくなってきているので、是非お早めに!